:::

科研案例

面板廠華麗轉型 全球首例跨入先進半導體封裝

發佈日期:2024-11-26

案例摘要:

在經濟部產業技術司科技專案支持下,工研院投入「面板級扇出型封裝」技術,打造全球第一條由面板產線轉型的半導體封裝產線,助攻臺灣面板產業轉型升級。

內容說明:

工研院 ▶ 投入面板級扇出型封裝技術

技術特色

解決大尺寸玻璃基板封裝的三大難題,打造全球第一條由面板產線轉型的半導體封裝產線。

技術特色

解決大尺寸玻璃基板封裝的三大難題,打造全球第一條由面板產線轉型的半導體封裝產線。

產業擴散

助面板廠群創光電跨足半導體,促成投資逾新臺幣20億元,成功建立扇出型封裝產線,更帶動上游面板材料廠及設備廠,升級組建供應鏈。

產業擴散

助面板廠群創光電跨足半導體,促成投資逾新臺幣20億元,成功建立扇出型封裝產線,更帶動上游面板材料廠及設備廠,升級組建供應鏈。

隨著電晶體微縮已達物理極限,半導體開始轉向後段製程,先進封裝技術成了各方搶進焦點。另一方面,我國面板廠早期建設的3.5代與4.5代TFT-LCD產線,效益與競爭力已然不足,需轉型至高附加價值產業。在經濟部產業技術司科技專案支持下,工研院投入「面板級扇出型封裝」技術,打造全球第一條由面板產線轉型的半導體封裝產線,助攻臺灣面板產業轉型升級。

早在2017年,當時技術司和工研院便看到將舊面板產線轉型為半導體封裝產線的潛力。工研院電光系統所副所長李正中指出有兩大優勢,首先相較圓形晶圓,方形的玻璃基板有高達95%的利用率;以業界3.5代玻璃基板(62 X 75公分)開發半導體封裝,可使用面積是12吋晶圓的7倍。其次,起初顯示器製程也是從半導體發展而來,可沿用7成以上的面板設備,具有成本優勢。看好扇出型封裝是半導體業大力發展的先進封裝技術,因此率先導入面板產線中試驗。

▲ 經濟部攜手面板大廠群創光電共同發表「面板級扇出型封裝技術」成果。

克服三大關卡 實現大尺寸封裝

但隨著封裝基板放大,大尺寸封裝的三大難題也接踵而來,首先是銅電鍍技術缺口。半導體封裝藉由鍍銅,避免電阻過大,但大尺寸玻璃基板放入電鍍液槽中,若電場與流場不均勻,便會出現電鍍不均的問題。李正中比喻,有如炸雞排受熱不均,有些地方金黃酥脆,有些地方卻焦黑不已。為此工研院建立「多重物理模擬平台」,以電場與流場的模型,開發出細銅導線與高均勻(≧90%)的大尺寸銅電鍍設備與製程,協助電鍍設備廠商嵩展,開發3.5代銅電鍍設備並導入面板廠。

第二,改善基板翹曲度。扇出型封裝的關鍵技術之一是重分布製程(RDL),也就是將晶片上奈米級線寬的線路,透過一層一層重布線的方式,接到微米級線寬的印刷電路版(PCB)上。但當RDL堆疊層數增加,玻璃基板的翹曲度也會變大,彷彿千層派的每一層派皮都不夠平整。因此團隊建置低溫高角度濺鍍設備與製程,搭配低應力結構設計與低溫增厚層,成功實現在2.5代玻璃上,堆疊5層RDL後,基板翹曲度趨近於零(~0.1mm)。

第三,解決高階晶片封裝圖案位移問題。在大尺寸玻璃基板上放置的晶片數量遠大於12吋晶圓,一旦晶片位置偏移,便會降低良率。傳統封裝以事先做好的光罩進行圖案化,工研院則以數位無光罩的方式,開發可即時補償晶片圖案位移的適應形圖案化技術,具備水平位移50微米,與角度位移0.3度的補償能力。

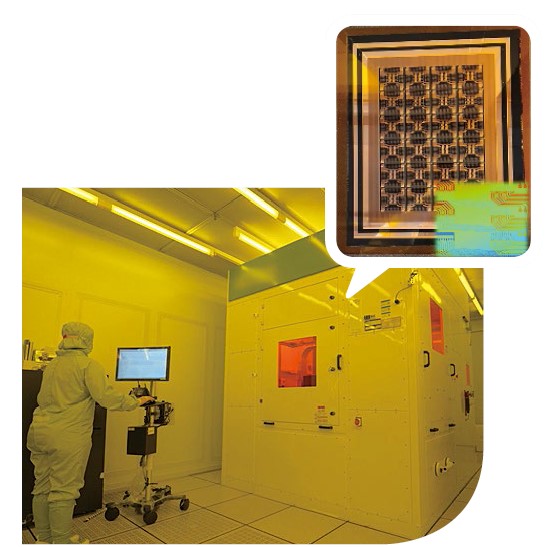

▲ 工研院建立全球領先面板及封裝製程技術。

活化舊產線 帶動面板廠轉型升級

這項技術已技轉面板廠群創光電,帶動投資至少新臺幣20億元,建立面板級扇出型封裝產線,其中包含將舊有3.5代TFT-LCD,打造成全球第一條由面板產線轉型的半導體封裝產線,2024年開始接單量產,留用千人員工;也帶動上游面板材料廠永光、台灣太陽油墨、山太士,以及設備廠志聖、晶彩、亞智等業者,升級組建國產供應鏈。

這項技術不只讓我國面板廠找到第二春,更讓面板和半導體兩大產業跨域結合,補足臺灣半導體先進封裝缺口,避免他人彎道超車,持續保有世界頂尖的優勢。

點閱數

點閱數:

1828